Lo primero, como bien decía él, es agradecer, agradecerle a Lobbosco por los bienes de los que nos hizo acreedores. Y si nos referimos a él, no como Humberto sino como Lobbosco, es simplemente porque es costumbre que los apellidos acentúen la dignidad en las personas a quienes recordamos con reconocimiento.

Es tiempo de recuerdo, sí, de honra y de amor. Tiempo para ensayar un orden entre el aluvión de ingenios, de anécdotas, de ocurrencias con que el hombre nos alegrara.

Tan activo como informado procedió hasta el final, tomando partido, exhibiendo la excelencia que encontraba en su exploración incesante, gastando la hipérbole de la que era acólito, afiliado, súbdito aún. Porque, más que todo, Lobbosco se dedicaba a venerar el acto vital como una bendición. Se aplicaba, entonces, a celebrar las alturas, los logros, las iluminaciones del hombre. Y, también claro, a exponer lo que para él eran las ruindades, las sordideces, las vilezas.

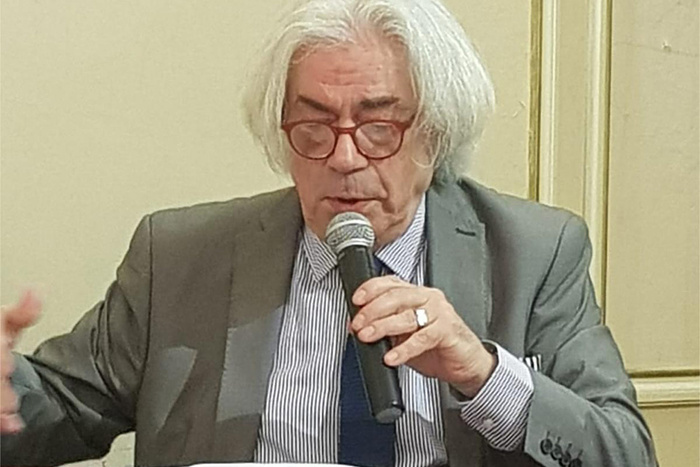

Con la impunidad de los puros no se arredraba y participó de cuanta marcha, de cuanto acontecimiento, convocase sus militancias conservando convicciones y disposición hasta las puertas de la vejez. Porque nunca llegaría a viejo si llegar a viejo era renunciar a ellas. No se lo podía permitir, ni siquiera en el empaque. Y bastaba verlo entrar al bodegón con oscuro sobretodo ―que más parecía un capote de caballero medioeval―, con sombrero negro contra el torrencial blanco de sus cabellos y contra la llovizna de invierno, oportuna y distinguida justificación de su atuendo. O verlo llegar a la presentación de un libro con camisa oscura y moño en la elegancia fresca y audaz de los italianos.

Se refugió en la literatura. La literatura… su amor: el registro más flagrante de la potencia del alma humana. La literatura como puerta del conocimiento y con toda vocación se puso a confeccionar su propia enciclopedia, vastísima, a veces anárquica, pletórica de digresiones que nos hizo degustar como innúmeras especies, capaces de matizar la olla, es decir el hecho en cuestión. Porque, ya se sabe, en cada hecho está contenido el código del universo. El viaje literario que proponía, que propone Lobbosco, es un periplo sin fin en el que la sorpresa del eureka se sucede con la consecuencia de un manantial. Portales para trasponer y conocimientos para enriquecerse manaban de su boca inquieta, de sus interjecciones, de su contención, de su curiosidad, de su domicilio tanto fuera en la calle Paraguay o en el ensanche de Barcelona. Y más que nada de la alegría que casi siempre era capaz de transmitir. Oráculo del conocimiento, se desplazaba en el paraíso de la biblioteca. Vista a la manera de su venerado Borges, en la biblioteca estaban sus mentores. “Kafka es mi amigoooo”, “Joyce es mi cumpaaaa”, “Flaubert mi maestroooo”. Y así hasta donde siguiera manando el agua de su manantial cuya tracción no era la topografía, la diferencia de cota, sino la bomba del corazón, la de él y la de todos, invitada a alojarse en les montonera de libros entre la que era capaz de recordar su emplazamiento dejándonos con la boca abierta. “A ver dónde está, ah sí aquí, extraordinarioooo”. Y a quién no le sacaba una sonrisa. Qué regocijo añejo y renovado difundía al encontrar las fuentes, los filones de la comprensión, de las lucideces.

Áspero con la mezquindad, celoso de las obras con las que trabajaba, era bien capaz de reprender a su auditorio, pero cuánta felicidad sentía cuando se subían a su coche los viajeros de la palabra. A galope tendido, “qué no”, se podía ir tan rápido como el médico de Chejov urgido por salvar, como el piernudo de Maratón, urgido por avisar, como Hermes urgido por repartir secretos en el Olimpo.

Fue, también, delicado, en especial en las referencias a sus compañeras de viaje. Discreto, no era fácil que diera detalles de sus encuentros y menos que les faltara en una charla masculina. Un halo de respeto, de referencia indirecta, de cuidado homenaje a sus amores se desprendía de sus escuetas alusiones. Y atendía con interés a los devaneos de sus amigos, comprensivo y optimista.

Félix que oficiaba de flaco y aplicado escudero del hidalgo de la noble figura, aunque un poco entrada en carnes, fruto de las mercedes de la buena vida, supo acompañarlo y cuidarlo como sólo pueden los amigos hasta su última recorrida por las cuadras urgentes de la ciudad y el sanatorio Español, donde también estaba su amigo Pepe, fue el refugio.

Pero Humberto ―y es hora de dejar de decir Lobbosco― viene con nosotros, viene en nosotros y en nuestras voces seguirá resonando su “extraordinarioooo”, su “pero clarooooo”, su “siiiiiiiii”, con la simpática alternancia de su dicción cascada y sus falsetes, propios de la fraternidad y la alegría.